Денежный рынок

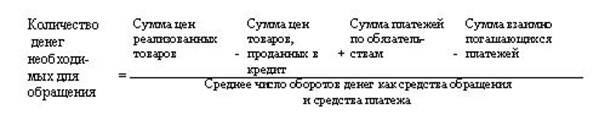

Закон денежного обращения впервые открыт К. Марксом. Он писал: "Если мы теперь рассмотрим общую сумму денег, находящуюся в обращении в течение данного промежутка времени, то окажется, что она при данной скорости циркуляции средств обращения и платежа - равняется сумме подлежащих реализации товарных цен плюс сумма платежей, которым наступил срок, минус взаимно погашающиеся платежи и, наконец, минус сумма оборотов, в которых одни и те же деньги функционируют попеременно, то как средство платежа, то как средство обращения"[3].

Это можно представить в виде следующей формулы:

Рис. 3.1. Закон денежного обращения.

Первые три фактора воздействуют на потребность в деньгах прямопропорционально, два последних обратно пропорционально.

В условиях металлического обращения количество денег в обращении регулировалось стихийно через увеличение и уменьшение сокровищ в ответ на потребность хозяйства в деньгах.

В условиях функционирования бумажных денег устойчивость денежного обращения определялась соответствием бумажных денежных знаков, являющихся представителями золота, необходимому количеству золота для обслуживания товарного обращения.

Центральной проблемой денежной политики любой страны является - определение количества денег, необходимых в обращении. С этой целью, т.е. целью достижения равновесного состояния между предложением денег и спросом на них в практике денежного обращения разработана система показателей, позволяющих контролировать предложение денег.

Важнейшим показателем, характеризующим денежно-кредитную сферу в целом и предложение денег, является показатель денежной массы. Денежную массу можно определить как совокупность денежных средств,

предназначенных для оплаты товаров и услуг, а также для целей накопления нефинансовыми предприятиями, организациями и населением.

При разработке экономической политики и установлении количественных ориентиров макроэкономических пропорций используются различные агрегированные (суммарные) показатели объема и структуры денежной массы - денежные агрегаты.

Применительно к каждой стране существуют различные концепции определения денежной массы. В таблице 3.2 представлено сравнение показателей денежной массы России, США и Германии.

Таблица 3.2

Методика исчисления денежных агрегатов в РФ, США и Германии

|

Агрегат |

РФ |

США |

Германия | |

|

1 |

2 |

3 |

4 | |

|

М0 |

Банкноты и монеты вне банков (наличные деньги у населения и остатки наличных денег в кассах юридических лиц) | |||

|

М1 |

М0 + депозиты до востребования |

М0 + вклады до востребования и другие чековые вклады |

М0 + бессрочные депозиты | |

|

М2 |

М1 + срочные и сберегательные депозиты |

М1 + мелкие срочные вклады (до 100 тыс.$) + нечековые сберегательные счета + однодневные соглашения об обратном выкупе и т.п. |

М1 + срочные депозиты | |

|

М2Х |

М2 + депозиты в иностранной валюте |

¾¾ |

¾¾ | |

|

М3 |

М2 + сертификаты коммерческих банков + облигации займов |

М2 + крупные срочные вклады + соглашения об обратном выкупе и др. |

М2 + сберегательные депозиты | |

Продолжение таблицы 3.2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

L |

¾¾ |

М3 + коммерческие бумаги, казначейские векселя, сберегательные облигации и др. |

¾¾ |

Важнейший компонент денежной массы - денежная база. Денежная база включает наличные деньги вне Банка России, обязательные резервы банков в банке России и остатки на корреспондентских и других счетах банков в ЦБ РФ.